Systematische Überprüfungen und Meta-Analysen helfen, Zeit in der Forschung zu sparen und bieten eine ressourceneffiziente Methodik, die zu einer Verbesserung der Qualität der Wissenschaft und des Tierschutzes und damit zu einer verstärkten Umsetzung des 3R-Prinzips führt.

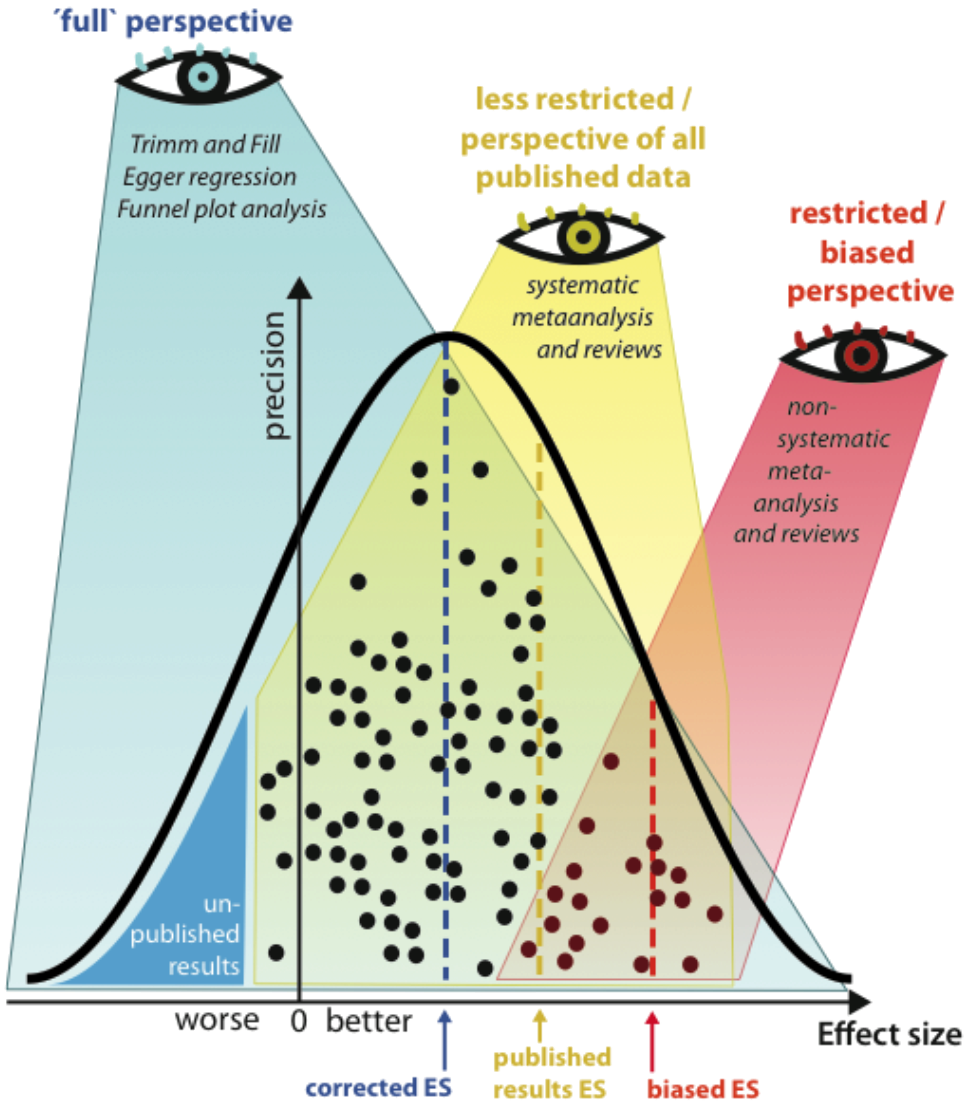

Die Erfolgsaussichten (korrekte Vorhersage) der Translation können durch einen strategischen, systematischen und transparenten Ansatz verbessert werden: mit Hilfe einer evidenzbasierten Methodik (z.B. Meta-regression, Egger-Regression, Trim-andFill-Algorithmus) gehen systematische Reviews und Meta-analysen über die Techniken klassischer narrativer systematischer Reviews hinaus. Hierdurch kann maßgeblich das Problem des „Publikationsbias“ adressiert werden (Abbildung 1). Die Anwendung einer fortschrittlichen meta-analytischen Methodik auf Tierversuche zur Identifizierung, Bewertung, Auswahl und Synthese aller verfügbaren hochwertigen Forschungsbelege bietet die Möglichkeit, konkrete Effektgrößen für spezifische therapeutische Ansätze zu ermitteln und dadurch die Notwendigkeit weiterer Tierexperimente kritisch prüfen zu können.

Wenn Experimente (Punkte) durchgeführt wurden, aber den Gutachtern nicht zugänglich sind, und wenn die Ergebnisse dieser Experimente als Gruppe von den Ergebnissen veröffentlichter Experimente abweichen, dann werden sowohl nicht-systematische (Perspektive des roten Auges) als auch systematische Überprüfungen (Perspektive des gelben Auges) sowie Expertenmeinungen und das öffentliche Verständnis verzerrt sein (geändert von 12). Die resultierenden Effektgrößen (gelbe und rote Linie) suggerieren große Effektgrößen, die "aufgeblasen" sind und Überschätzungen darstellen. Gemeinsam beschränken wir hier die "nicht-systematische", die "svstematische" und die "trim and fill"-Analyse auf eine Hierarchie von "Filedrawer-Perspektiven, von einer eingeschränkten, weniger eingeschränkten bis hin zu einer nicht eingeschränkten "vollen Perspektive". Eine Strategie zur Visualisierung fehlender Daten (z. B. aufgrund eines negativen Publikationsbias; gekennzeichnet durch das blaue Dreieck auf der linken Seite ("unveröffentlichte Ergebnisse")) ist die Anwendung der Trichterdarstellungsmethode und der Egger-Regression sowie des nichtparametrischen Trimm- und Füllansatzes nach Duval und Tweedie 16, 17 (Perspektive mit blauem Auge).

In den letzten Jahren wurden die folgenden wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse gewonnen:

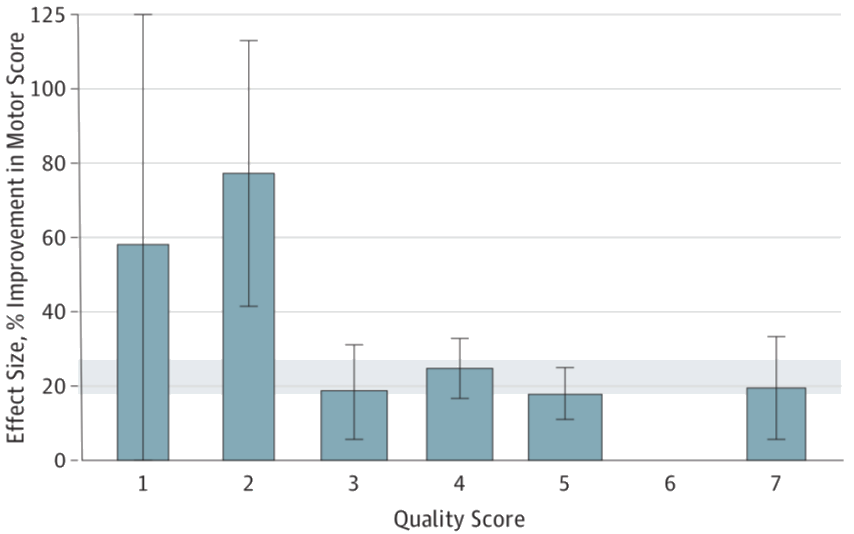

Die in einzelnen Tierstudien berichtete Effektgrößen lagen in der Regel um etwa 30% höher, als sich in systematischen Reviews und Meta-Analysen nachweisen lässt. Hauptursachen hierfür waren die eingeschränkte Studienqualität, wie etwa fehlende Randomisierung oder Verblindung.

Die Qualität der einzelnen Studien wurde mit Hilfe einer 9-Punkte-Qualitätsbewertung ermittelt. Neben methodischen Aspekten (Publikation in peer-reviewed Journalen, Einhaltung von Tierschutzstandards, etc.) fließen auch tierexperimentelle Aspekte (Verblindung, Randomisierung, etc.) in den Score ein. Wir konnten zeigen, dass eine hohe (gute) Studienqualität mit einer geringeren Effektgröße verbunden ist.

Systematische Reviews und Meta-analysen stellen für die aktuelle Forschung einen wesentlichen Beitrag zur Abschätzung von Therapieeffekten dar. Insbesondere die Untersuchung von „Publikationsbias“, welcher einzelne Studienergebnisse systematisch verzerrt, ist hier von großem Interesse. Durch moderne statistische Verfahren lässt sich dieser im Bereich der experimentellen Forschung erfassen

In einer großen Fallanalyse mit insgesamt 9535 Tieren mit SCI

Hintergrund SCI:

Auf dem Gebiet der traumatischen Rückenmarksverletzungen (SCI) gibt es bisher keine wirksame Behandlungsmöglichkeit für Menschen. Weltweit wird jedes Jahr bei etwa 580 000 neuen Patienten eine Schädel-Hirn-Verletzung diagnostiziert, und schätzungsweise 1,5 bis 5,2 Millionen Patienten leiden nach einer Schädel-Hirn-Verletzung unter Folgeschäden. Trotz des zunehmenden Optimismus, der vor allem durch das zunehmende molekulare und zelluläre Wissen gerechtfertigt ist, wurde bisher keine wirksame Intervention bei SCI beim Menschen gefunden. Der Mangel an therapeutischen Optionen für diese Patienten macht deutlich, dass validierte therapeutische Maßnahmen nach Schädel-Hirn-Trauma entwickelt werden müssen, und ermutigt zu translationalen Anstrengungen. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) ist die klinische Umsetzung von Erkenntnissen bei Schädel-Hirn-Traumata, die zu Interventionsversuchen führt, relativ neu und hängt maßgeblich von Projekten ab, die zu einem laufenden bidirektionalen "translationalen Dialog" beitragen. "9-11 Die Übertragung von Erkenntnissen aus der präklinischen Forschung auf den Menschen ist jedoch eine große Herausforderung, und jüngste wissenschaftliche Veröffentlichungen weisen darauf hin, dass der translationale Wert von Tiermodellen für klinische Studien bewertet werden sollte. In unserer Studie konnten wir eine "Publikationsverzerrung" nachweisen, die dazu führt, dass schätzungsweise zwischen 2 und 41 % der präklinischen Experimente unveröffentlicht bleiben. Diese Experimente werden im Labor durchgeführt, aber vermutlich meist aufgrund negativer Ergebnisse nicht veröffentlicht (Publikationsverzerrung). )

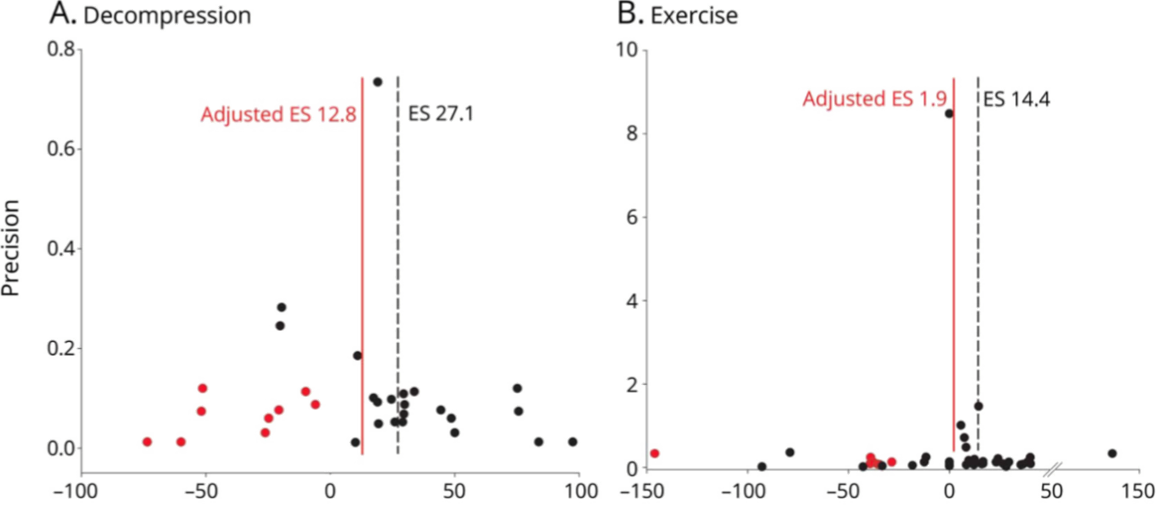

Die individuellen Effektgrößen sind in Funnel-plots-Graphen aufgetragen. Im Rahmen einer Fallserie mit 9535 Tieren konnten wir vorliegenden Publikationsbias nachweisen, der zu einer „Überschätzung" der Gesamteffektgröße führt. Nach Adjustierung für vorliegenden Publikationsbias konnten die Effektgröße in beiden gezeigten Beispielen gesenkt werden, in Beispiel A) um 14.3% und in Beispiel B) um 12.5%

Ein Beispiel für das Scheitern der klinischen Umsetzung sind zwei große, gut konzipierte klinische Studien zur Wirksamkeit von Progesteron bei schweren traumatischen Hirnverletzungen (Anzahl der in beiden Studien rekrutierten Patienten: 2077 Patienten). beide Studien: 2077 Patienten). Sechs Jahre vor der Veröffentlichung der Patientenstudien wurde eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse der präklinischen Wirksamkeit von Progesteron in Tiermodellen veröffentlicht. Auf der Grundlage dieser Daten konnten wir methodische Schwächen aufzeigen, die bei der Konzeption der klinischen Studien hätten berücksichtigt werden müssen. Dies ist ein möglicher Grund für das Scheitern der beiden großen Studien und unterstreicht die Bedeutung der präklinischen Meta-Analysen.